Warum Triathleten heute über 120 g Kohlenhydrate pro Stunde vertragen – und wie du deinen Darm drauf trainierst

Vor 15 Jahren war der Konsens: 60 g KH pro Stunde – alles darüber = Bauchweh. Heute reden Top-Athleten schon von 120 g oder mehr. Wie kam’s dazu?

Weil wir nicht nur schlauer geworden sind, sondern Produkte, Training und Darmphysiologie sich verändert haben. In diesem Blog fassen wir den aktuellen Stand der Forschung zusammen — und zeigen dir klar, wie du selbst von einer gesteigerten KH-Aufnahme profitieren kannst.

1. Von 60 auf 120 g/h — der Paradigmenwechsel

- Ursprünglich: Der Gedanke war: Ein Transportweg (SGLT1) limitiert die Aufnahme von Glukose. Also war 60 g/h praktisch das Maximum.

- Erste Erweiterung: Man entdeckte Fruktose (Transport über GLUT5) als zweiten Kanal — plötzlich war eine Kombination aus Glukose + Fruktose möglich, und die Grenze verschob sich auf ~90 g/h.

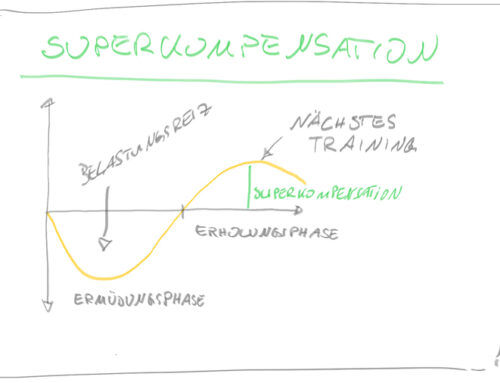

- Heute: Wir sehen, dass sich der Darm anpasst: mehr Transporter, bessere Magenpassage, optimierte Produkte — kurzum: die „Grenze“ ist nicht mehr starr, sondern trainierbar.

2. Die Bausteine: Physiologie, Technik, Training

2.1 Transporter-Anpassung & „Train the Gut“

- Tiermodelle zeigen, dass hohe KH-Diäten (Glukose, Fruktose) Transferproteine wie SGLT1 oder GLUT5 in Enterozyten hochregulieren.

- Beim Menschen gibt es indirekte Hinweise: nach 2–4 Wochen hoher KH-Zufuhr steigen die exogenen Oxidationsraten, was auf bessere Aufnahme hindeutet.

- Daraus ergibt sich: Der Darm ist plastisch — und reagiert auf wiederholte Belastung, wie ein Muskel.

2.2 Osmolalität & Magenverträglichkeit

- Entscheidend ist nicht die KH-Menge allein, sondern wie viele osmotisch aktive Teilchen entstehen.

- Monosaccharide (z. B. Glukose) schaffen viele Teilchen → hohe Osmolalität → verzögerte Magenentleerung, Reizungen.

- Langkettige Kohlenhydrate (Maltodextrin mit niedrigem DE, HBCD) erzeugen weit weniger osmotische Teilchen → bessere Verträglichkeit.

- Hydrogel-Systeme (z. B. Maurten) kapseln Zucker in einer Gelmatrix, wodurch Osmolalität im Magen niedrig bleibt — die Freisetzung erfolgt erst im Dünndarm.

2.3 Produkttechnik & Industriewandel

- Früher: zu süße, hochosmolarische Getränke, limitierte Mengen

- Heute: hochwertiges Maltodextrin (DE 6–12 oder HBCD), exakte Glukose : Fruktose-Mischungen (1:0,8 bis 1:1), Elektrolytpufferung und pH-Optimierung

- Neue Formen (Hydrogel, Gel-Konzentrate) erlauben hohe Energiedichten bei guter Verträglichkeit

- Schließlich: das Bewusstsein unter Athleten + bessere Dokumentation (Apps, Daten) hat das Ganze verbreitet

3. Hydrogel vs klassischer Mix

Vergleich: Klassischer Mix vs. Hydrogel vs. HBCD + Fruktose

| System | KH-Quelle | Typisches Volumen | Osmolalität im Magen | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|---|---|

| Klassischer Mix (Malto + Fruktose) | Maltodextrin (DE 6–12) + Fruktose (1:0,8–1:1) | ~1,0 L/h | ≈ 250–300 mOsm (bei sauberer Formulierung) | Günstig, gut verfügbar, sehr verträglich bei richtiger Mischung | Bei Überkonzentration ↑Osmolalität → GI-Risiko |

| Hydrogel (Alginate/Pektin) | Glu + Fru in Gelmatrix (osmotisch „verkapselt“) | 0,5–1,0 L/h (hohe Energiedichte möglich) | Sehr niedrig (schnelle Entleerung) | Hohe KH pro ml, oft angenehme Magenpassage bei hohen Dosen | Teurer, spezielle Textur; kein genereller Leistungs-Vorteil vs. guter Mix |

| HBCD + Fruktose | Highly Branched Cyclic Dextrin + Fruktose (1:0,8–1:1) | ~1,0 L/h | ≈ 150–250 mOsm (sehr niedrig) | Extrem verträglich, nahe „Hydrogel-Komfort“, neutraler Geschmack | Teurer, nicht überall erhältlich |

4. Train-the-Gut: In 6 Wochen zur höheren Kohlenhydratzufuhr

| Woche | Ziel (g KH / h) | Fokus | Umsetzung / Hinweise |

|---|---|---|---|

| 1 | 60 g/h | Gewöhnung & Basisverträglichkeit | Starte mit zwei lockeren GA-Einheiten pro Woche. Verwende ca. 60 g KH pro Stunde (Malto + Fruktose 1:0,8). Achte auf Bauchgefühl und mögliche Reaktionen. |

| 2 | 75 g/h | Mix-Optimierung | Erhöhe langsam die Dosis auf 75 g/h. Teste verschiedene Geschmacksrichtungen und Hersteller. Flüssigkeitsmenge anpassen: mind. 0,8 L/h. |

| 3 | 90 g/h | Stabilisierung | 2–3 Einheiten mit 90 g/h. Trainiere gezielt in Race-Tempo (z. B. Koppellauf). Dokumentiere Magenreaktionen und Puls-Leistung-Relation. |

| 4 | 100 g/h | Belastung steigern | Integriere eine längere Einheit (2 h+). Verwende 1:0,8 oder 1:1 Glu:Fru, Osmolalität niedrig halten. Beobachte, ob Energie gleichmäßig verfügbar bleibt. |

| 5 | 110 g/h | Race-Simulation | Longride oder Koppeltraining im Wettkampftempo. Teste exakt die geplante Rennverpflegung. Trinkmenge 1,0–1,2 L/h, Na 600–900 mg/L. |

| 6 | 120 g/h | Toleranz & Feintuning | Eine vollständige Race-Simulation (z. B. 3–4 h). Verwende 120 g/h, ggf. HBCD oder Hydrogel testen. Ziel: keine GI-Probleme, konstante Leistung, stabiler Puls. |

Fehlerdiagnose: Wenn’s im Magen rumort

- Bauchdruck oder Völlegefühl: Osmolalität zu hoch → Getränk zu konzentriert oder zu wenig Wasser. Lösung: Verdünne leicht oder erhöhe Trinkmenge.

- Übelkeit: Zu hohe Fruktoseanteile oder zu schnelle Aufnahme. Lösung: Verhältnis auf 1:1 Glukose:Fruktose umstellen, kleiner schlucken, nicht in Intervallen „nachkippen“.

- Blähungen oder Durchfall: Unverdaute KH im Dickdarm → Transporter überlastet. Lösung: KH-Dosis reduzieren und schrittweise antrainieren (z. B. 10 g/Woche steigern).

- Leistungseinbruch trotz hoher Zufuhr: Magen leert zu langsam → Energie bleibt „oben“. Lösung: Trinkrhythmus optimieren (alle 10–15 min kleine Mengen) und Osmolalität < 300 mOsm anstreben.

- Krampfneigung: Zu wenig Natrium bei hoher Schweißrate. Lösung: 600–900 mg Na/L, bei Hitze bis 1 g/L.

5. Handlungsempfehlung für Hobbyathleten

Ziel: Von heute vielleicht 60 g/h zu stabilen Werten von 90–120 g/h mit minimalem Risiko.

Schritt-für-Schritt-Guide

- Analyse: Teste aktuell verwendete Produkte: wie viel KH/h, Volumen, Reaktionen

- Produktwahl:

– Maltodextrin (DE 6–12) + Fruktose (1:0,8 / 1:1)

– Oder hochwertige Produkte (HBCD, Hydrogel) - Stufenweise Steigerung: siehe Trainingsplan oben

- GI-Feedback: dokumentiere Brennen, Völle, Durchfall, Timing

- Trinkrhythmus & Elektrolyte: alle 10–15 Minuten schluckweise, Na 600–900 mg/L

- Rennsimulationen: Teste 90–120 g/h in Trainingseinheiten unter Wettkampfbedingungen

- Praxis vs Labor: Exogene Oxidation messen lohnt für Leistungseinsteiger oft nicht – sondern: Stabilität der Pace vs Belastungsdaten

Schlussfazit

Die alte Grenze von 60 g/h war nie unumstößlich – sie war ein wissenschaftlich sinnvoller Ausgangspunkt, bei dem der Darm noch nicht „trainiert“ war.

Heute wissen wir: Der Darm ist adaptiv. Mit durchdachten Produkten (niedrige Osmolalität, gute Mischungen), gezieltem „Train the Gut“ und schrittweiser Steigerung kannst du als Hobbyathlet 90–120 g/h komfortabel und sicher erreichen.

Ob du letztlich auch die Wahnsinnsmengen von 150 g/h erreichst — das ist individuell, praktisch nicht fehlerfrei belegt, aber mit strukturierter Taktik potentiell möglich.